Pendant des années, le terrain derrière notre maison était resté inoccupé. C’était un terrain assez grand, assez grand pour une maison et un jardin, mais entre l’éducation de nos enfants et la gestion de nos emplois à temps plein, ni mon mari ni moi n’avions le temps de nous en occuper.

Puis vint le couple de personnes âgées d’à côté : M. et Mme Keller. Doux, aux cheveux argentés et toujours souriants, ils vivaient dans le quartier depuis plus longtemps que quiconque. Un après-midi, par-dessus la clôture, M. Keller me fit signe de la main et me dit :

« Pourquoi ne nous laisses-tu pas planter des arbres fruitiers et des légumes sur ton terrain ? C’est vraiment dommage de voir une bonne terre se perdre. »

Ils ont proposé d’en prendre entièrement la responsabilité : plantation, arrosage, entretien. En échange, ils nous donneraient une part de la récolte. Tout le monde semblait gagnant.

Nous étions d’accord.

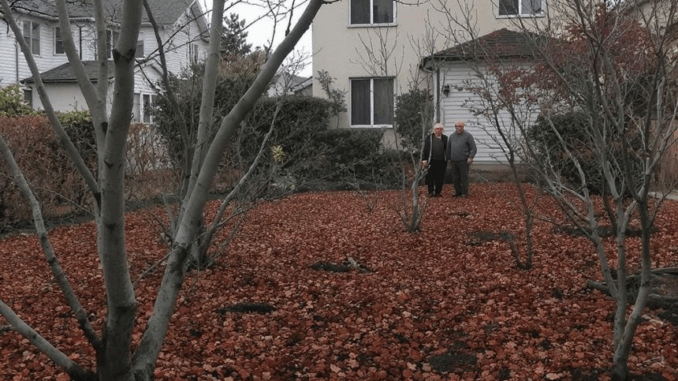

Les saisons changeaient et le terrain autrefois sec se transformait en un paradis verdoyant. Les citronniers se balançaient au vent. Des rangées de laitues, de tomates et de piments poussaient denses et vigoureuses. Toutes les deux ou trois semaines, Mme Keller passait avec un panier de produits, toujours souriante et bavarde.

« De votre jardin à votre table », disait-elle en riant.

Pendant près de trois ans, tout s’est déroulé dans le calme. Nous n’avons jamais remis en question leur utilisation du terrain. Jusqu’à ce coup de fil.

Le frère cadet de mon mari, Daniel, venait de se marier. Lui et sa nouvelle épouse retournaient en ville et cherchaient un endroit où loger. Naturellement, le terrain vague derrière notre maison était l’endroit idéal pour leur construire une petite maison.

Nous avons annoncé la nouvelle en douceur aux Keller un matin.

« Monsieur Keller », commençai-je prudemment, « il va falloir récupérer le terrain. Daniel revient et… »

« Tu ne peux pas revenir en arrière comme ça », interrompit-il, sans plus sourire.

J’ai cligné des yeux. « Pardon ? »

« Nous avons planté des arbres là-bas. Des arbres qui mettent des années à mûrir. Nous avons dépensé des milliers de dollars en jeunes arbres, en engrais, en main-d’œuvre… Vous voulez qu’on reparte les mains vides ? »

Il disparut chez lui et revint avec une longue liste manuscrite.

« Tiens », dit-il en me le tendant. « Détaillé. Tu nous dois 2 100 $ si tu veux qu’on quitte cette terre avant la prochaine récolte. »

Je fixais le papier. Mes mains tremblaient.

« Mais on ne t’a jamais demandé de loyer », ai-je dit. « C’était un accord verbal : tu savais que ce terrain était à nous. »

« Et on en a fait quelque chose de précieux. Tu crois que c’est gratuit ? »

Soudain, les voisins joyeux en qui nous avions autrefois confiance se sont sentis comme des étrangers. Mme Keller est arrivée et a ajouté du sel sur la plaie.

« Si vous tenez vraiment à reprendre la terre maintenant, sachez que vous ruinerez des années de croissance. Vous détruirez des fruits qui ne sont même pas encore mûrs. Et si vous ne payez pas ce que nous demandons, ne vous attendez pas à ce que nous partions sans bruit. »

La nouvelle s’est vite répandue dans le quartier. Certains ont sympathisé avec nous, d’autres ont murmuré dans notre dos.

Ce soir-là, après que les Keller nous eurent remis le papier avec toutes les soi-disant « dépenses », mon mari et moi étions assis en silence à la table de la cuisine. La liste était entre nous, les chiffres en gras en bas semblant briller comme une malédiction : 2 146 $.

Je l’ai regardé si longtemps que les mots ont commencé à devenir flous.

« Qu’est-ce qu’on va faire ? » murmurai-je.

Mon mari s’est frotté le front. « Si on les paye, on évitera un désastre. Ils partiront et on sera tranquilles. »

« Mais pourquoi devrions-nous les payer pour travailler sur nos terres ? » ai-je rétorqué. « Nous ne leur avons jamais demandé de loyer. Ils ont proposé de s’en occuper. C’était leur choix. »

Il expira lentement. « Je sais. Mais s’ils font une scène ? S’ils montent les voisins contre nous ? Et si ça traîne pendant des mois ? »

Je me mordis la lèvre. « Et si on paye, on crée un précédent : ils peuvent nous manipuler par la culpabilité et la pression. »

Silence.

Nous voulions tous les deux la solution de facilité. Leur donner l’argent, mettre fin au problème et passer à autre chose. Mais quelque chose me tordait la poitrine, comme si je me trahirais en cédant. Ce n’était pas qu’une question d’argent. C’était une question d’exploitation.

« Si on leur donne ce qu’ils demandent », dis-je doucement, « quel message cela envoie-t-il ? Qu’il est acceptable de culpabiliser quelqu’un pour qu’il paie pour ses choix ? »

Mon mari ne répondit pas, mais il prit lentement la liste sur la table et la plia. Son regard était fatigué, partagé.

« Nous ne voulons pas la guerre », murmura-t-il, « mais nous ne voulons pas non plus élever nos enfants en pensant qu’il est noble de se rendre quand on est lésé. »

C’est à ce moment-là que nous avons compris. Le prix à payer pour nous défendre serait peut-être élevé, mais celui de ne pas le faire serait bien plus élevé.

J’ai donc appelé le Bureau de gestion des terres.

Deux semaines plus tard, un agent est venu me remettre une mise en demeure. Depuis la fenêtre de ma cuisine, j’ai observé les Keller recevoir les documents officiels. La terre était toujours légalement à notre nom. Leurs récoltes, leur temps, leur argent – tout cela s’était fait sans contrat. Aucune autorisation écrite n’avait jamais été accordée. Légalement, ils n’avaient aucun argument valable.

Ils ont essayé de discuter, de crier au scandale, mais l’officier a été clair.

« Vous disposez de trente jours pour quitter le terrain. Toute demande de remboursement doit être déposée auprès d’un tribunal civil. »

Ils ne l’ont pas fait.

Au lieu de cela, ils ont emballé leurs outils, récolté ce qu’ils pouvaient et laissé le jardin se faner.

Le silence après leur départ était inquiétant. Plus de saluts amicaux, plus de paniers de tomates. Pendant un moment, j’ai pleuré la perte – non pas des légumes, mais de la confiance. De l’illusion d’avoir partagé quelque chose de chaleureux avec eux.

Mais je n’ai pas regretté d’avoir défendu ce qui était juste.

La construction de la maison de Daniel commença peu après. Dès la pose de la première brique, je me tenais au bord du jardin autrefois magnifique, aujourd’hui désert, et je pensais :

Parfois, faire ce qui est juste n’est pas agréable. Mais se laisser marcher sur les pieds ? Ce n’est jamais agréable.

Để lại một phản hồi